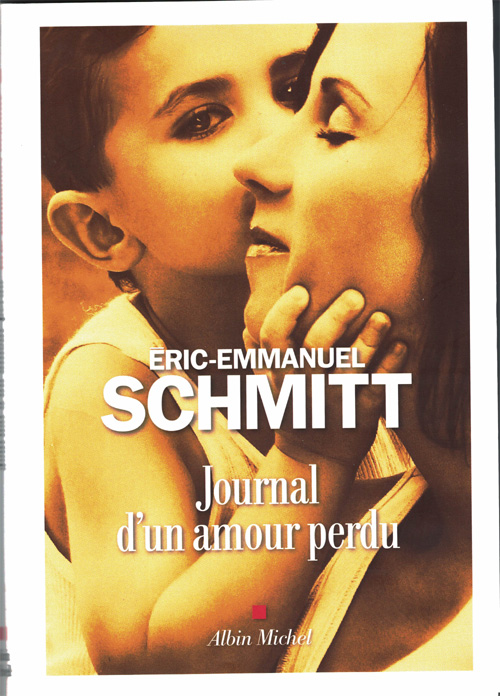

Fiche de lecture: "Journal d'un amour perdu" Eric Emanuel SCHMITT. Edition Albin Michel

Il ne quitte pas sa chère disparue. Pourrait-il le faire ? Le commerce du cercueil. Une paire de lunette croisée dans un wagon. Un coup de fil. Tout rebondit. Tout se réfléchit. E.E. Schmitt parle avec la mort. Il converse, dialogue, échange avec lui-même. Le temps, l’indifférence, la souffrance, la tristesse foudroyante a rattrapé l’athlète sur le 120m. Il se reproche de ne pas avoir pressenti sa venue. Retournement contre soi? certainement. Une façon de dire sa colère, son impuissance, celle du deuil.

Les mots d’un fils à sa mère. Il est fier de sa beauté, de ses jambes à son visage. Le vide, la peur, le pire, l’absence était à la hauteur de son bonheur qu’il ressentait à son retour. Un rappel à Mélanie Klein. Mille fois il a vécu la mort de sa mère mais, dit-il, « il est plus agréable de vivre avec une terreur d’anticipation qu’avec la réalité du rien. ». Il décrit sa tristesse enfermée dans sa colère muette. Les souvenirs fusent jusqu’à la réalité. Il explore les carnets, obstinément, il s’entête dans l’espoir de trouver l’explication de sa naissance. Tout ce qui le relie à sa mère est disséqué.

Mais où est ce père auquel il aurait pu s’identifier durant cette absence et avec qui il aurait pu jouer au fort da.Il s'en décrit l’inverse, tant physiquement qu’au niveau de ses intérêts. À l’allure rebelle, il porte le nom du père mais il ne se reconnaît pas en lui. Le lien indéfectible à sa mère prend la place de l'absence de l'autre. il écrit à 20 ans : « Était-ce la haine de mon père ou l’amour de ma mère qui m’incitait à supporter mon origine ? ». Jusqu’à 27 ans, « j’ai assumé mon père », dit-il… Il a tenté de le rassurer, de le rendre fier de lui.

Entre amour et haine, il distribue ses pulsions entre une figure et une autre. Pendant les 18 ans qui suivirent l’accident vasculaire de la figure paternelle, E.E. Schmitt s'en rapproche et écrit :« j’avais tellement feint de l’aimer que je me demandai parfois si je n’y étais pas arrivé… » Le père était-il un obstacle à la réunion des deux ? Avait-il pris soin de lui pour soulager la mère ? Voulait-il trouver dans ce père ce qu’il n’a jamais eu de lui ? Il relate son ambivalence, pris entre elle qui lui offrait toute sa complicité , en prenant soin de l'écarter, lui qui signifiait l’obstacle.

E.E Schmitt n’a de cesse de chercher le lien entre ce qui apparemment s’oppose : mort et vie, joie et tristesse, optimisme et pessimisme, maladie et guérison, théâtre et réel. Comme s’il voulait se persuader que la continuité de la vie vient consoler ce qui a été perdu. Entre le fatalisme et le volontarisme, le point commun est l’illusion. Entre deux, il existe la même idée, celle de contrôler, de maîtriser ce qui pourrait échapper. Entre naissance et mort il y a la continuité, un Moebius, un infini, la vie. Entre l’homme et l’animal il y a l’amour qui réconcilie « si elle a eu une belle vie de chien auprès de moi, j’ai eu une belle vie d’homme à ses côtés. » Il philosophe et approche l’avenir comme un temps qui ne peut pas être pensé à lui seul tout en considérant le passé comme n’étant plus. Pourtant il semble faire abstraction des traces, celles qui s’agglutinent autour de l’ADN. S’efforce-t-il d’être dans le déni pour moins souffrir de l’absence dans le présent de ce qui pourrait le faire souffrir dans l’avenir ? Certainement, c’est ainsi qu’il écrit le présent sans avant ni après : « Se méfier de deux assassins : la nostalgie, l’espoir. Ils tuent le présent. »

L’angoisse est une anticipation du présent où rien n’existe et ne peut s’y maintenir. Comme si l’avenir peut être une peur parce que la présence du passé est indéplaçable de par son inexplicable, ou son incompréhension. Encore un dilemme entre anxiolytique et psychothérapeute et pourquoi pas les deux, pour que l’on fasse disparaître l’autre. Il évoque l’intrication des sentiments, où chacun aide l’autre, le soutient dans son évolution, rien n’est bien, rien n’est mal. Il nous fait part de son sentiment commun et inconditionnel presque fusionnel entre l’enfant et la mère. L’inexplicable se justifie par le silence car les mots sont tabous et pourraient détruire ce qui ne se dit pas. Le jeu du miroir à l’aube de la défusion, peut-être. Il associe ce qu’il a fait à ce qu’elle a fait et il s’en ravit.

Chez les Ricklin, il rencontre les souvenirs du père. Ce père qui a toujours su le jour de sa conception. Le père qui s’enorgueillit de ce nouvel enfant qu’E.E. Schmitt fut et reste fils de son père. Tout s’écroule pour lui et la honte l’envahit de l’avoir tant pesté. On assiste à sa révélation. Tout prend sens. Le père reprend sa place. Tout s’éclaire, il est bien le fils de celui-ci et non celui de son incertitude. C’est bien ici que le nom du père apparaît, celui de la lignée, celui qui donne du sens.

Une nouvelle rencontre se fait. Une mère et un père qui reposent ensemble et à qui l’auteur rend visite. C’est plus qu’une visite au cimetière, c’est une famille qui se retrouve, des souvenirs qui reviennent. L’auteur évoque le deuil de la séparation à la fois physique et psychique. Sous ses doigts coule la voix de son amour retrouvé autrement, celle qu’il pensait avoir perdue. De chacune des notes de son piano résonne les syllabes intelligentes des souvenirs d’enfant. L’amour perdu fait écho à l’enfance et laisse place à l’adulte qui s’éloigne avec amertume de ceux retrouvés allongés dans leur silence, ensemble, c’est tout.

Alain Giraud